КалейдоскопЪ

Тайна могилы Седова

Чем закончилась легендарная полярная экспедиция

Активная деятельность архангельских губернаторов начиная с 60-х годов XIX столетия по закреплению за Россией западного сектора Арктики, посещение ими северного побережья Кольского полуострова, Новоземельских островов и устья реки Печоры вызывали широкий общественный резонанс в России.

Георгий Седов

Не случайно только в 1912 году было снаряжено три полярных экспедиции – во главе с Г. Седовым, Г. Брусиловым и В. Русановым – по изучению арктических морей и условий плавания в них. Все они оставили заметный след в освоении суровых просторов Арктики, но, к сожалению, закончились трагически. И до сегодняшнего дня мы не знаем подлинных обстоятельств гибели людей, отважившихся исследовать необъятную акваторию Северного Ледовитого океана.

14 августа 1912 года от Соборной (ныне – Красной) пристани Архангельска, тепло провожаемая жителями города, отправилась полярная экспедиция на судне «Святой великомученик Фока» во главе с Георгием Яковлевичем Седовым, ставившая своей целью достичь Северного полюса. На борту судна находились три собачьих упряжки, чтобы в дальнейшем по льду достичь «вершины планеты».

Сам Георгий Седов в 1898 году окончил Мореходные классы в Ростове-на-Дону, получив диплом штурмана дальнего плавания. А в 1901-м он экстерном сдал экзамен за полный курс гидрографического факультета Морского корпуса по специальности военный гидрограф и был прикомандирован к Главному гидрографическому управлению.

В 1902–1903 годах Седов участвовал в гидрографических исследованиях в Карском море. В 1910-м возглавил экспедицию по изучению условий для безопасного плавания в Крестовой губе Новой Земли. К этому времени он имел чин штабс-капитана.

Изучая историю освоения арктических морей, я обнаружил сведения о том, что еще в давние времена люди стремились достичь Северного полюса. Такую попытку, в частности, предприняли: Г. Гудзон в 1607 году, русский мореплаватель В. Я. Чичагов в 1766-м и норвежец Ф. Нансен в 1895-м.

Первыми же достигли «вершины планеты» в Северном полушарии американцы Ф. Кук в 1908 году и Роберт Пири в 1909-м, которые шли к намеченной цели на лыжах либо на собачьих упряжках.

Эти опасные и рискованные попытки американцев широко освещались на страницах газет того времени, в том числе и в русской печати. Такого искушения не избежал и Георгий Седов, имевший к тому времени большой опыт работы в арктических морях.

Он выступал в печати за освоение Северного морского пути, подчеркивая его военно-стратегическое значение для России. Седов поставил себе амбициозную цель – достичь Северного полюса, хоть и не имел опыта путешествий по дрейфующим льдам, а по сути, выдвинул нереальный план предстоящей экспедиции. Не случайно видные русские авторитеты того времени отвергли представленный им проект экспедиции и Седову было отказано в «казенном финансировании». Но Георгий Яковлевич, собрав нужные средства «по подписке», сумел снарядить экспедицию. Значительная часть команды состояла из моряков-северян.

Достигнув Новой Земли и не сумев продвинуться дальше на Север через непроходимые льды, судно встало на зимовку.

К Земле Франца-Иосифа экспедиция подошла только в августе 1913 года, где и осталась в бухте Тихой на вторую зимовку.

Во время плавания и двух зимовок участники экспедиции вели наблюдения за природой островов, делали подробную опись берегов, уточняли географическую карту полярных островов, а заодно собирали геологические коллекции.

Наконец 2 февраля 1914 года Г. Я. Седов на трех собачьих упряжках и в сопровождении матросов Г. Линника и А. Пустошного продолжил тяжелый путь по льдам, пробиваясь к Северному полюсу.

Но во время перехода, пройдя незначительную часть маршрута, тяжело заболевший Георгий Яковлевич Седов скончался. Обратный путь оказался еще более тяжелым.

По официальной версии, матросы Г. Линник и А. Пустошный добрались до мыса Аук острова Рудольфа Земли Франца-Иосифа, где соорудили из камней могилу, в которой и завершил свой земной путь полярный исследователь Георгий Яковлевич Седов.

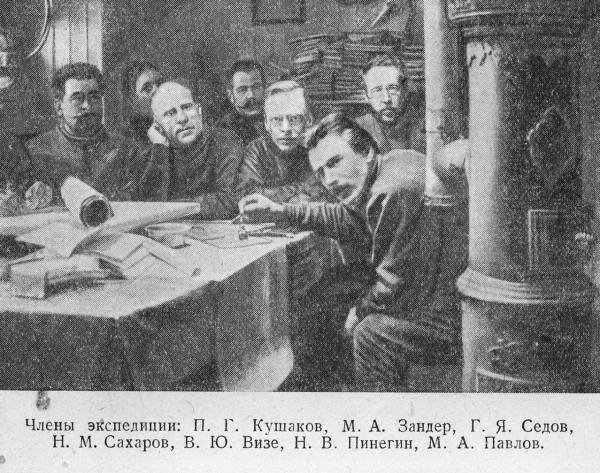

Фото из книги Н. Пинегина Георгий Седов (1953 год).

Летом 1914 года, когда уже шла Первая мировая война, шхуну «Святой великомученик Фока» привел в Архангельск капитан судна Николай Максимович Сахаров, окончивший Архангельские шкиперские курсы в 1894 году.

Судьба этого судна, стоявшего на приколе у Соборной пристани, тоже оказалась печальной. Шла война, и было не до ее сохранения – на «повестке дня» у города стояли другие неотложные проблемы.

В один из бурных весенних паводков шхуну напором льда оторвало от причала и она была вынесена льдом на отмель острова Шилов, что в Кузнечевском рукаве Северной Двины – между Сульфатом и городской ТЭЦ. С годами она пришла в полное запустение.

В 1924 году к берегам Новой Земли на ледокольном пароходе «Г. Седов» отправилась из Архангельска экспедиция, которая окончательно закрепила эту «землю» за нашей страной.

А 21 июля 1929 года другая полярная экспедиция под руководством академика О. Ю. Шмидта вышла из Архангельска на Землю Франца-Иосифа на том же судне. Достигнув архипелага в августе того же года, семеро зимовщиков в бухте Тихой создали полярную станцию, и 30 августа на ней был поднят Государственный флаг СССР.

Зимовщиков полярной станции не могло не заинтересовать состояние могилы Г. Я. Седова, находившейся на острове Рудольфа этого же полярного архипелага.

В одной из книг по освоению Арктики мне встретилось сообщение, что зимовщикам полярной станции бухты Тихой удалось обнаружить место захоронения Г. Я. Седова. По их словам, могила являла собой печальное зрелище: кругом лежали разбросанные камни и не было обнаружено каких-либо останков Георгия Яковлевича Седова.

Зимовщики пришли к выводу, что здесь побывали белые медведи, которые и «полакомились» телом покойного полярника.

Но так ли было все на самом деле? Одна из тайн суровой Арктики, спустя десятилетия, раскрылась неожиданным образом. Вот как это произошло.

В 1965 году я начал работать в старейшей мореходке России – Архангельском мореходном училище. Меня, офицера флота, сразу же заинтересовала история этого учебного заведения и морское прошлое Северного края в целом. Уже через год я переступил порог областного архива, читальный зал которого в те годы находился в подвальном помещении здания областной администрации – прямо под центральным входом.

Там-то вскоре я и познакомился с Алексеем Германовичем Гемпом, который обратил внимание на мое увлечение морской историей. Через несколько месяцев он пригласил меня к себе домой, где я и познакомился с его женой – Ксенией Петровной Гемп, выпускницей петербургских Бестужевских высших женских курсов, человеком высочайшей культуры и обширных знаний, в том числе прошлого Архангельского Севера.

В семье Гемп давно сложилась традиция – два раза в месяц, по субботам, в их небольшой квартире, где всегда встречали гостеприимно, собирался небольшой круг людей и велись разговоры о разных событиях, происходивших когда-то в Архангельске и огромной северной губернии. Изумительно зная прошлое поморского края, его богатейшее культурное наследие, Ксения Петровна щедро делилась с нами своими обширными познаниями.

Лично знавшая Г. Я. Седова и его жену Веру Валерьяновну, полярных исследователей В. Русанова и Б. Вилькицкого, «президента» Новой Земли Тыко Вылку, художника С. Писахова, писателя Б. Шергина, сказительницу М. Кривополенову, а также многих других талантливых, увлеченных своим делом людей, она удивительно живо, образно рассказывала о тех, с кем довелось ей встречаться на долгом жизненном пути.

Ее отец, Петр Герардович Минейко, окончивший несколько высших учебных заведений, возглавлял в Архангельске «Управление работ по улучшению Архангельского порта». Это по его проекту было выстроено большое каменное здание холодильника, в котором приходящие с промыслов на Маргаритинскую ярмарку поморы хранили выловленную рыбу. Строение это сохранилось до наших дней – оно стоит на набережной Северной Двины, напротив здания бывшего Дворца пионеров. По инициативе П. Г. Минейко была построена в Соломбале небольшая судоверфь, где поморы ремонтировали свои суда. Он принимал активное участие и в других полезных делах на благо Архангельска.

Ксения Петровна вспоминала, что ее отец оказывал посильную помощь Г. Я. Седову при подготовке к отправке экспедиции в арктические моря. Более того, Георгий Яковлевич несколько раз посещал уютный и гостеприимный дом на Соборной улице – ныне это улица Карла Либкнехта.

Фото из книги Н. Пинегина Георгий Седов (1953 год)

Прошли годы. В конце 1980-х годов в доме № 100 на Набережной Северной Двины (здесь установлена мраморная доска в ее честь) состоялась одна из встреч с Ксенией Петровной, которая произвела сильное впечатление на всех ее участников.

Ксения Петровна пригласила к себе трех человек: Валентину Александровну Волынскую – одного из ведущих сотрудников областного архива; Валентина Ивановича Дерябина – капитана Архангельского морского порта и меня – автора этих строк.

Все мы сразу почувствовали, что сейчас произойдет что-то необычное, но нам и в голову не пришло, о чем пойдет речь.

После небольшой, но напряженной паузы она сказала, что откроет нам тайну могилы Георгия Яковлевича Седова.

По словам Ксении Петровны, вскоре после возвращения шхуны «Святой великомученик Фока» в Архангельск в их квартиру вошли матросы Г. Линник и А. Пустошный, сопровождавшие Г. Я. Седова, который пытался на собачьей упряжке достичь Северного полюса. После смерти начальника экспедиции матросы начали обратный путь к острову Рудольфа, где стояла их парусно-моторная шхуна.

Он проходил в исключительно сложных условиях: начались подвижки льда, сопровождавшиеся метелями и сильным ветром. Продвигались очень медленно. Собаки тянули упряжку с телом Г. Я. Седова из последних сил и в любой момент от истощения могли прекратить свое движение. По словам матросов, в этом случае и им была уготовлена неминуемая смерть во льдах Арктики.

Г. Линник и А. Пустошный вынуждены были пойти на крайнюю меру – расчленив тело покойного начальника экспедиции, они стали скармливать его собакам, которые смогли дотащить траурную упряжку до мыса Аук острова Рудольфа.

Чтобы в дальнейшем как-то оправдаться перед людьми за содеянное, матросы соорудили подобие захоронения из собранных камней, но часть их разбросали поблизости – в надежде на то, что все это в дальнейшем даст повод тем, кто обнаружит место «захоронения» Г. Я. Седова, свалить всю вину на белых медведей. Время показало, что так все и произошло в конце 1920-х годов.

Эти строки я пишу в ноябре 2010 года. В. И. Дерябин уже ушел из жизни. А Валентина Александровна Волынская сейчас на пенсии и проживает в Архангельске. Она может подтвердить все эти трагические факты, сообщенные нам Ксенией Петровной Гемп.

В последние дни октября этого же года я посетил отдел «Русский Север» научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова для уточнения некоторых фактов по экспедиции Г. Я. Седова к Северному полюсу. Во время разговора с сотрудником этого отдела Федором Степановичем Агапитовым о могиле Георгия Яковлевича я услышал от него: «Так его же съели. Мне об этом в свое время рассказал мой дед».

Я невольно прихожу к выводу, что некоторые архангельские современники событий того времени знали, как завершился земной путь Г. Я. Седова. Этим самым еще раз подтверждается правдивость рассказа Г. Линника и А. Пустошного при встрече с Ксенией Петровной Гемп.

И еще один необычный случай напомнил мне об этой полярной экспедиции. Произошел он в начале 1970-х годов, то есть около сорока лет тому назад. Сейчас уже не помню, кто сообщил мне, что в одном из старых деревянных домов Архангельска после смерти одинокого старого человека сохранились фотографии этой полярной экспедиции. И вот вместе с одним из краеведов мы посетили его убогое жилище. Под кроватью удалось обнаружить старый чемодан, в котором в беспорядке лежали подлинные фотографии, принадлежавшие, видимо, кому-то из экипажа шхуны «Святой великомученик Фока».

Около десятка этих уникальных снимков я взял себе и в дальнейшем использовал для оформления стенда в училищном музее, поскольку в этой экспедиции участвовал и выпускник нашего учебного заведения – Николай Максимович Сахаров.

Геннадий ПОПОВ,

заведующий музеем истории Арктического морского института им. В. И. Воронина, почетный гражданин города Архангельска.

«АРХАНГЕЛЬСК» № 210 (4404), 9 декабря 2010